みんな知ってる?「七二会(なにあい)」地名のおこり

投稿日:2015.09.11カテゴリ:【紹介】

そもそも、長野市七二会とは?

七二会(なにあい)の地名を初めて見た方にとっては、読むこともできず、変わった地名だと思われることでしょう。

また、七二会に住んでいる方は、なんとなく「七つの村」と「二つの村」が会うことになったぐらいの認識でしょうか。

具体的な地名もあわせて説明します。

地名のおこり

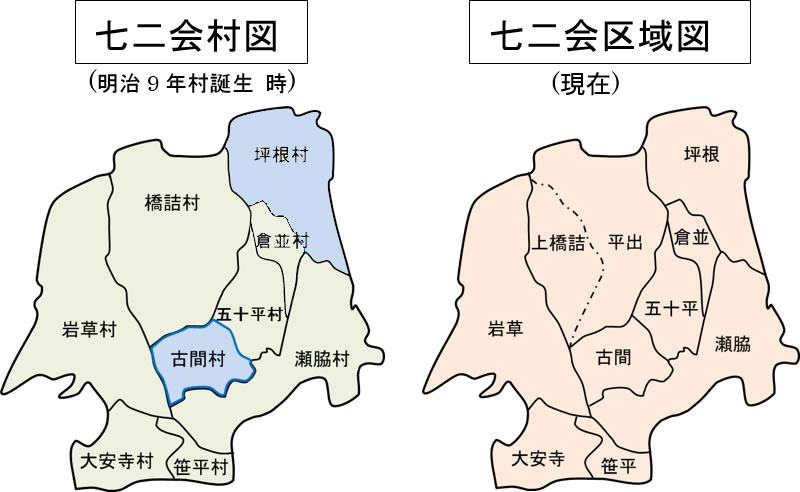

七二会は江戸時代 松代藩に属し「瀬脇村」、「五十平村」、「倉並村」、「橋詰村」、「笹平村」、「大安寺村」、「岩草村」の7ヶ村と「黒沼村」の枝村※として「古間村」「坪根村」の9か村で構成されていました。

枝村とは

明治時代に、新村落の開発や旧村落の分割などにより新規に一村を建てました。もとの村を親郷,親村というのに対して,これを枝郷,枝村と呼びます。

七二会村の起源

1876年(明治9年)5月30日長野県令の布達により上記7か村と2か村が合併し村名を「七二会村」と称することとなりました。

七二会村から長野市七二会へ

1966年(昭和41年)10月16日 長野市、篠ノ井市、埴科郡松代町、上高井郡若穂町、更級郡川中島町、更北村、上水内郡七二会村、更級郡信更村が合併し、同日七二会村は廃止。長野市七二会となりました。

なお、「橋詰村」が「上橋詰区」と「平出区」となり、現在行政区は、10区となっています。

参考文献

次の記事

今なら間に合う!ニワウルシ・アレチウリの一斉駆除

前の記事

咲き始めました!昨日のフジバカマ園の様子